Cette bande dessinée, la première scénarisée en partie par Erri de LUCA, est à la fois un hommage et un souvenir. Hommage à la lutte des classes en Italie durant les années de plomb des 60 et 70’s, hommage aux grèves, à l’action directe dans un pays au cœur du tourbillon social. Souvenir de ces luttes d’un temps ancien, souvenir de l’organe en partie médiatique Lutta continua, journal militant sans concession qui était ce lien entre les ouvriers notamment (de LUCA y était un membre à part entière), le tout dans la bouillonnante ville de Tarente, région des Pouilles, Italie. Lutta continua était en partie financé par les ventes de toiles de peintres offertes par les auteurs. Ici c’est l’usine de sidérurgie de Tarente qui est au cœur de l’action, avec cette lutte syndicale menée notamment par Sara et Sebastiano alors que la production générale se tourne vers la quantité plutôt que la qualité et que les conditions de sécurité se dégradent manifestement.

Les dessins de Cosimo Damiano DAMATO, simples et épurés (comme l’est l’écriture d’Erri de LUCA) sont des aquarelles, parfois pleine page. Quant au texte, au message plutôt, il est celui de la combativité, de la lutte contre le capitalisme, pour la sécurité au travail, contre les cadences inhumaines que des centaines d’ouvriers ont payé de leur vie sur les dix dernières années (dans les 60’s et 70’s), notamment cette fois de trop, un mort, avec un verdict accusant la négligence des prolétaires, alors que c’était bien la sécurité seule qui était en cause, son absence plutôt. Les syndicats freinent des quatre fers quand les actions se succèdent dans tout le pays...

La résistance s’organise : « Nous ouvriers nous devons inciter à l’embauche. Travailler moins et travailler tous ! ». 1975, préparations de tracts, combat pour la semaine des 35 heures. La pêche était l’une des grosses activités industrielles de Tarente, mais l’usine locale a pollué les eaux, impactant de plein fouet l’activité piscicole. Les grèves dans l’entreprise sont perlées avec des arrêts de travail de quinze minutes sur les chaînes de production, parfois même de simples ralentissements de cadence. « Au lieu de faire les grèves habituelles devant les portes en y laissant leur salaire, les ouvriers ont inventé les arrêts d’un quart d’heure sur la chaîne de montage ». Et puis il y a la motivation insufflée par l’ailleurs, celle se déroulant au Vietnam par exemple, avec le petit Poucet en passe de manger l’ogre, ou bien encore la Révolution des œillets au Portugal. Puis bref retour sur l’Italie fasciste, il n’y a pas si longtemps en fin de compte, cette Italie dont l’héritage est ces années de plomb.

Cette bande dessinée très aérée est à la fois historique, humaniste et sans concession, elle est une approche originale et pas du tout déformée ni fantasmée de l’œuvre d’Erri de LUCA, militant infatigable qui fut au cœur de ces révoltes des années 70 quand il était lui-même ouvrier. Avec pudeur, modestie, passion et rigueur, il revient sur ces années de lutte sans merci. La BD se lit un peu comme un « vrai » livre d’Erri de LUCA : lentement pour bien profiter de chaque mot, de chaque tournure de phrase, de chaque image. Elle dépeint ce temps presque révolu où l’ouvrier décidait qu’il n’avait plus rien à perdre et s’organisait en conséquence. Ce récit est clairement un appel à la rébellion ainsi qu’un document historique sur la lutte en noir et rouge. « Notre victoire ne se mesurera pas au nombre d’ennemis tués, mais au nombre de ceux qui s’uniront à nous ».

Dans plusieurs de ses ouvrages, de LUCA a déjà plus ou moins longuement fait état de Lutta continua, de la lutte sociale des 70’s en Italie (je pense notamment à « Impossible », mais pas seulement). Ici, des dessins sont ajoutés, donnant une certaine forme au message, dans des tons grisâtres comme la morosité de cette décennie mortifère.

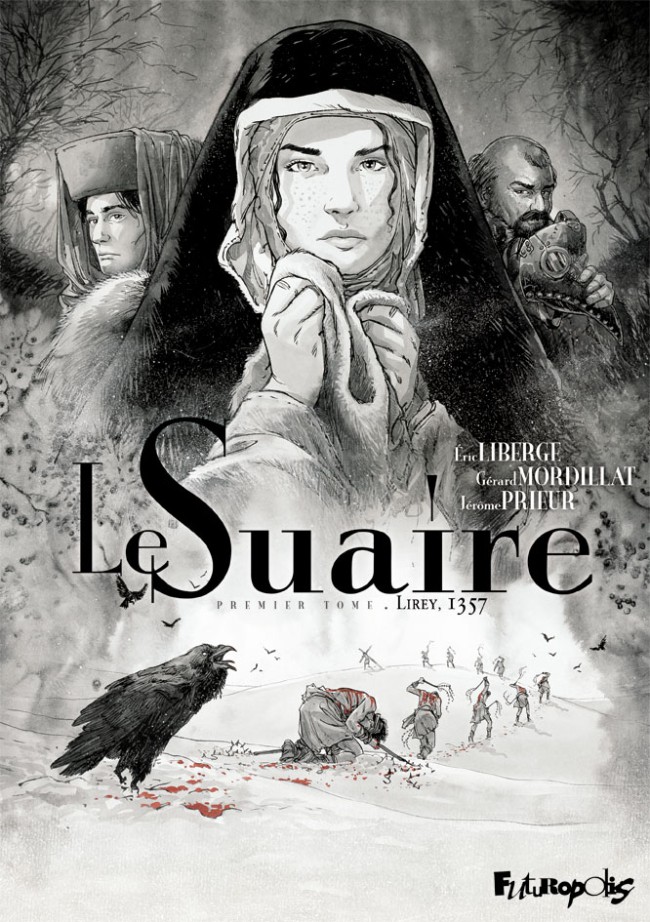

« L'heure H » est sortie cet été chez Futuropolis, elle me semble un très bon marchepied pour découvrir le message politico-social de de LUCA, mais elle est aussi une pièce à part de cette œuvre riche même si elle peut facilement s’imbriquer dans le tiroir estampillé « autobiographie » de l’auteur.

(Warren Bismuth)